„Ich wurde von einem ganzen Bus voller ukrainischer Frauen verteidigt.“ Arzjoms Geschichte über seine zweite Flucht

Tausende von Belarusen, die vor der Unterdrückung durch das Lukaschenko-Regime fliehen mussten und in der Ukraine eine neue Heimat gefunden haben, sind durch den Krieg zum zweiten Mal zu Flüchtlingen geworden. Viele von ihnen haben in Polen Zuflucht gefunden. Gemeinsam mit der Initiative August2020 erzählen wir die Geschichten solcher doppelten Flüchtlinge.

Arzjom (Name geändert) gibt zu, dass er sich hütet, im Detail über die Gründe für seine Abreise aus Belarus zu reden. Er erwähnt nur, dass er sich für Queer-Aktivismus engagiert hat.

– In den letzten Monaten in Minsk hatte ich mich nicht sicher gefühlt, mein emotionaler Zustand war sehr schlecht. Nachdem meine Freunde verhaftet wurden und die Wohnung, in der ich lebte, durchsucht wurde, beschloss ich, nach Kiew zu ziehen. Natürlich vermisste und sehnte ich mich nach Minsk, aber das war nicht vergleichbar mit dem Stress, den ich in den letzten Monaten in Belarus erlebt hatte, als sich Gefühle meiner persönlichen Unsicherheit mit Problemen in persönlichen Beziehungen vermischten. Im Vergleich zu den Monaten vor meiner Ausreise war das Leben in der Ukraine heiter und leicht. Manchmal scherzte ich sogar: „Danke an die Polizisten, dass sie mich aus meinem Elend befreit haben und mich zum Umzug gezwungen haben“.

– Sich in der Ukraine anzupassen war nicht sehr schwierig. Dank Bekannten fand ich eine Wohnung, hatte einen sozialen Kreis, Verbindungen zur lokalen Gemeinschaft durch Menschen, die vor mir aus Belarus gekommen waren. Ich konnte mich leicht in den lokalen Aktivismus integrieren, es gab nicht allzu viele Reibungspunkte und Auswanderer-Depression.

Arzjom lebte sechs Monate lang in Kiew. Er erinnert sich, dass er sich auf den Krieg vorbereitete. Von den Bombenanschlägen erfuhr er in der relativ sicheren Stadt Lwiw:

– Ich dachte, der Krieg würde am 15. Februar beginnen, also nahm ich am 14. Februar die Sachen, die ich tragen konnte, und verließ Kiew in Richtung Lwiw. Als mich ein Freund am 24. Februar um fünf Uhr morgens weckte und mir sagte, ich solle so schnell wie möglich nach Warschau evakuiert werden, war ich sogar wütend, weil ich in meinem Kopf dachte, der Krieg hätte zwei Tage zuvor begonnen, als sich die Schießerei in Donezk intensivierte. Nach einer halben Stunde machte ich mir doch ein wenig Sorgen, kaufte Tickets und saß den ganzen Tag in Chats, um Informationen für Freunde zu finden, wie man die Ukraine verlassen kann.

– In Lwiw hatte ich keine Angst um mein Leben. Ich hatte das Gefühl, dass ich eher anderen Leuten helfen muss, anstatt selbst wegzulaufen. Am Ende des Tages zitterten meine Hände vor Anstrengung, und am nächsten Tag kümmerte ich mich um meine eigene Abreise. Der Krieg kam für mich nicht plötzlich, aber er erwies sich als sehr stressig.

Arzjom erzählt, dass die Reise nach Warschau nicht so einfach war, wie er gedacht hatte:

– Ich kam mir dumm vor, weil ich nicht in der Lage war, aus Lwiw herauszukommen. Am 25. Februar versetzten mich meine Freunde in Panik und überredeten mich, per Anhalter zur Grenze zu fahren. Dann sind wir die ganze Nacht zu Fuß zur Grenzkontrolle gelaufen. Ich lief neben einer nigerianischen Familie und versuchte, sie irgendwie aufzumuntern, denn sie waren sehr verängstigt, völlig desorientiert und verstanden nicht, was vor sich ging.

– Als ich die Grenze um 7 Uhr morgens erreichte, wurde niemand durchgelassen: einmal pro Stunde wurde ein Bus mit Frauen und kleinen Kindern abgeholt. Ich stand bis 16 Uhr an der Grenzkontrolle. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits zwei Tage draußen verbracht und war furchtbar kalt und müde. Ich beschloss, zurück nach Lwiw zu fahren und zu versuchen, die Grenze am 27. Februar mit dem Bus zu überqueren.

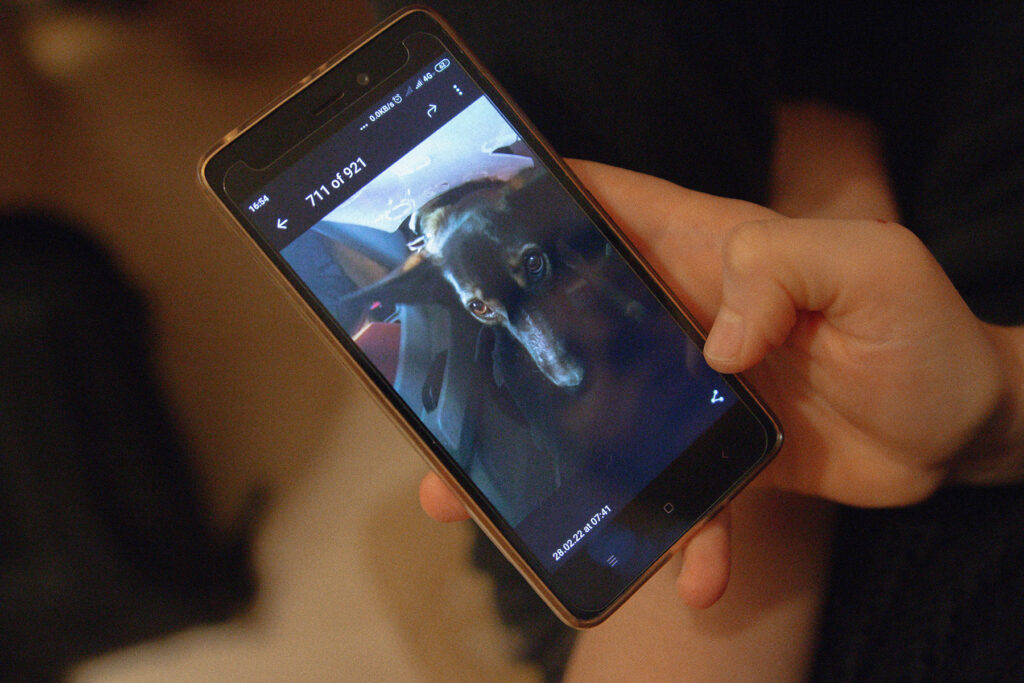

– Im Bus war es eng, aber wenigstens war es nicht kalt. Körperlich fühlte ich mich schlecht, weil ich zuvor zwei Tage lang mit 30-Kilogramm-Taschen herumgelaufen war und weder geschlafen noch gegessen hatte. Auf dem ganzen Weg dorthin hatte ich Übelkeit. Ich schlief auf dem Boden, weil wir unterwegs Frauen aufgesammelt hatten und ich ihnen meinen Platz überließ. Sie gaben mir eine Tüte für die Übelkeit, versuchten, mir etwas zum Essen zu geben. Ich war etwas angespannt, als sie die Pässe kontrollierten, weil ich ja aus Belarus komme und alles… Aber ich wurde von einem ganzen Bus voller ukrainischer Frauen verteidigt: „Er ist ein Junge! Warum sehen Sie sich seinen Pass an?“ Im Bus gab es auch einen Hund, mit dem ich die ganze Zeit gekuschelt habe.

In Warschau lebte Arzjom in den ersten drei Monaten bei Bekannten:

– Ich habe es geschafft, in acht verschiedenen Wohnungen zu leben. Freunde halfen mir, Arbeit und finanzielle Unterstützung zu finden. Ich engagierte mich in der Freiwilligenarbeit, fühlte mich wichtig und gebraucht, konnte meine Ängste in Taten umsetzen und fühlte mich im Frühling wohl.

– Im Sommer war es schlimmer, denn da war die Freiwilligenarbeit vorbei und es gab Zeit zum Nachdenken. Mir wurde klar, dass es in Warschau viel schwieriger ist als in Kiew: Die Sprache ist unverständlich und man muss dreimal so viel für seine Wohnung bezahlen. Ich fühlte mich ständig wie ein dummer Einwanderer, der nichts erklären konnte. Freunde halfen mir, einen Therapeuten zu finden.

– Langsam habe ich meine Lebensbedingungen verbessert: Ich befinde mich jetzt in einem angenehmeren Stadium des häuslichen Komforts als zuvor. Ich habe mich um die rechtliche Situation gekümmert: eine Aufenthaltsgenehmigung beantragt, eine Versicherung abgeschlossen, eine PESEL-Nummer (digitaler Code zur Identifizierung natürlicher Personen) erhalten.

Arzjom gibt zu, dass er jetzt versucht, die Nachrichten nicht mehr zu lesen, um sich nicht noch mehr zu traumatisieren:

– Ich erstarre beim Gedanken an die schrecklichen Dinge, die in Belarus geschehen. Aufgrund der Nachrichten sind keine Emotionen übrig geblieben: Ich bin nicht traurig und ich weine nicht, ich spüre nur einen schwachen, nagenden Schmerz.

– Ich glaube nicht, dass ich bald nach Belarus zurückkehren werde. Natürlich würde ich es gerne tun, aber ich mache keine Pläne, damit ich mir nicht umsonst Hoffnungen mache.